Environ 400.000 entreprises et trois millions de salariés sont à équiper

L’Agefi Actifs. Quelles sont les entreprises que les professionnels du conseil doivent privilégier dans le cadre de l’ANI?

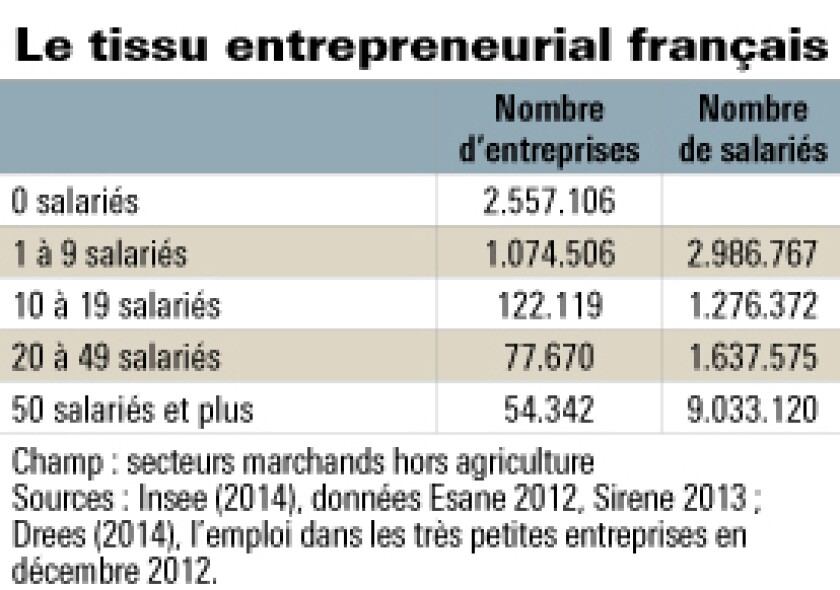

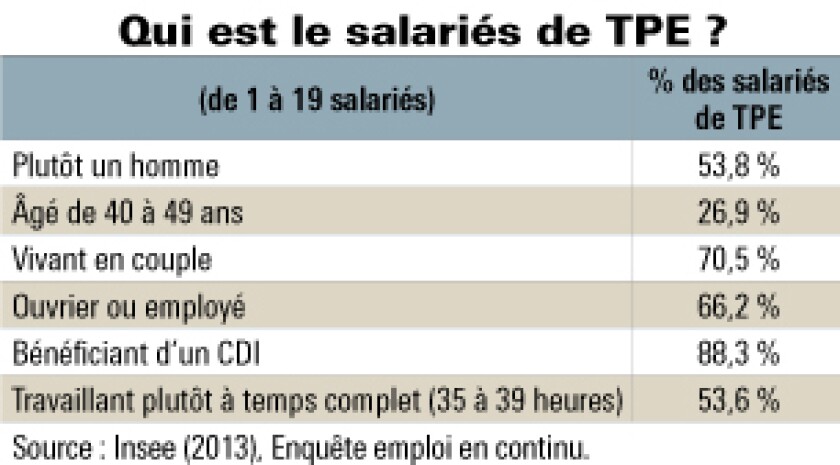

Stéphane Rapelli. -De toute évidence, les petites voire très petites entreprises en sachant qu’il existe des différences selon leur nombre de salariés. On estime à environ 1,27 million le nombre de structures qui emploient entre 1 et 49 salariés en France. Sur ce nombre, un peu plus d’1 million, soit 84 % emploient entre 1 et 9 salariés, soit près de 3 millions de personnes. Plus on descend en taille, moins le taux d’équipement en complémentaire santé est important. Il peut être estimé à 60 % pour les entreprises de 20 à 49 salariés et tombe aux alentours de 45 % pour celles qui ont entre 1 et 9 salariés. In fine, on peut considérer que le marché à conquérir se limite à 400.000 entreprises pour environ 2,9 à 3 millions de salariés, ce qui est important, sans pour autant pouvoir être considéré comme un Eldorado. Au-delà, bien entendu, les assureurs pourront se battre sur le marché des transferts. Enfin, il faut bien être conscient que ces TPE ont souvent des structures de mains d’œuvre spécifiques avec une part plus importante de contrats à durée déterminée que l’ensemble des entreprises, entre 12 % et 13 %, qui rappelons le sont exonérés de la généralisation de la complémentaire santé. A cela se rajoute 20 % environ de temps partiels.

Existe-il des particularités pour les TPE et surtout des différences entre les métiers?

- En effet, le tissu des TPE n’est pas homogène. En premier lieu, il existe de grosses différences selon les métiers. Les TPE qui interviennent dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil et qui emploient des professions intellectuelles ou cadres, ont tendance à être plus équipées en complémentaire santé que la moyenne, soit un taux de l’ordre de 80 %. Ces catégories supérieures, qui sont en général plus attentives à leur santé et donc moins malades que la moyenne, sont plus favorisées par les employeurs que les TPE évoluant dans des secteurs où la pénibilité est plus importante. Ainsi, les TPE du commerce ont un taux d’équipement qui se limite à 30 %. Dans ces entreprises, il y a beaucoup de contrats courts ou de CDD. On parle ici de double peine. Plus le travail est difficile, souvent physiquement, moins la couverture est bonne, alors que la probabilité d’être malade s’accroît.

Comment les TPE appréhendent-elles les nouvelles obligations ANI?

- Comme une taxe supplémentaire. C’est en tous cas mon sentiment au travers de mon expérience terrain pour les TPE non équipées. Pour les plus petites structures, de 1 à 4 salariés, il s’agit d’un quasi sentiment de révolte. De là à penser que l’intermédiaire d’assurance qui viendra les démarcher sera considéré comme un percepteur, il n’y a qu’un pas. Sur ces petites entreprises, certains patrons vont même jusqu’à penser à licencier pour éviter des charges supplémentaires sans s’être renseignés sur ces nouvelles obligations. Les professionnels devront faire preuve de pédagogie. Pour les entreprises plus importantes, de 10 à 19 salariés, les employeurs avancent souvent qu’ils sont dans un flou total. L’ANI est impalpable, ils n’en connaissent guère les contraintes. Mais ils commencent néanmoins à entrevoir que ces avantages en matière de collective santé peut rentrer dans le cadre d’une négociation salariale.

Le bien-être et la santé au travail sont-ils une priorité pour les TPE?

- Curieusement, peut-être plus que dans les PME. La santé a un impact immédiat sur l’activité. Plus l’entreprise est petite, plus l’effet loupe est important. Dans une entreprise de 3 personnes, un malade correspond à la perte d’un tiers de l’effectif. Une TPE est souvent gérée comme une quasi famille. Lorsqu’une personne est malade, le patron lui demande de rentrer chez lui se soigner. Voilà pourquoi les TPE ont la plus faible proportion de jours d’absence pour maladie si on la ramène au nombre de jours théoriques travaillés – 1,5 % dans les TPE contre 3,2 % dans les entreprises de 500 personnes et plus. Il s’agit d’une approche informelle et non d’une politique de prévention organisée. Je ne suis pas sûr que les TPE soient d’ailleurs sensibles aux offres des assureurs dans le domaine des actions préventives.

Plus d'articles du même thème

-

Sanofi paie cher en Bourse les résultats décevants du successeur du Dupixent

Le laboratoire a publié des données d'une étude de phase trois portant sur un traitement d'une maladie inflammatoire chronique de la peau, jugées décevantes par les investisseurs. -

BioMérieux n'a pas rassuré le marché sur le potentiel de son dispositif Spotfire

Le spécialiste du diagnostic in vitro est confronté à un ralentissement chinois au premier semestre. Il réduit ses anticipations de croissance mais anticipe une meilleure rentabilité. -

Un huitième millésime à plus de 600 millions pour Omega Funds

Le gérant investissant dans des jeunes pousses américaines ou européennes du secteur de la santé a clôturé son dernier fonds à 647 millions de dollars, égalant quasiment un précédent millésime levé en plein emballement pandémique.

Sujets d'actualité

ETF à la Une

L'ETF d'Ark Invest, le casse estival de l'IPO de «Bullish»

- Le logement en France : une crise durable

- L’outil fiscal a un effet marginal sur l'expatriation des hauts patrimoines

- Andera officialise la cession de Patrimmofi à Vyv

- Le Médiateur de l’assurance alerte sur les «trous de garanties» lors des substitutions des couvertures emprunteurs

- Les ménages face au nouveau paradigme immobilier

Contenu de nos partenaires

-

États-Unis : plus de 300 Sud-Coréens arrêtés dans une usine Hyundai-LG sur le point d’être rapatriés

Séoul - Les plus de 300 Sud-Coréens arrêtés jeudi dans une usine aux Etats-Unis par la police de l’immigration vont bientôt être libérés et rapatriés dans leur pays, a annoncé dimanche Séoul. «Grâce à la réponse rapide et unie… les négociations pour la libération des travailleurs arrêtés ont été conclues», a déclaré dimanche Kang Hoon-sik, chef de cabinet du président Lee Jae Myung. «Il ne reste plus que les procédures administratives. Une fois celles-ci terminées, un vol charter décollera pour rapatrier nos ressortissants», a-t-il ajouté. Samedi, Séoul avait estimé leur nombre à «plus de 300". La police de l’immigration américaine a annoncé vendredi avoir mené jeudi un raid dans une usine de fabrication de batteries pour automobiles des groupes sud-coréens Hyundai et LG Energy Solution à Ellabell, dans l’Etat de Géorgie (sud-est). Les personnes interpellées sont soupçonnées de travailler illégalement aux Etats-Unis. Il s’agit de l’opération la plus importante jamais menée sur un seul site dans le cadre de la campagne d’expulsion d’immigrés initiée par le président américain Donald Trump. 475 personnes au total ont été arrêtées dans l’usine. «On leur donne à manger et on leur permet de prendre une douche, mais les conditions (de rétention NDLR) sont mauvaises», a depuis affirmé à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap un responsable d’un sous-traitant de LG Energy Solution, qui s’est entretenu avec l’un des travailleurs arrêtés. Selon lui, ils ne sont pas menottés. Des images du raid, diffusées par les autorités américaines, ont montré des employés arrêtés, menottés et avec des chaînes aux chevilles, en train d’embarquer dans un bus de transport privé. Un cadre supérieur de LG Energy Solution s’est envolé dimanche pour la Géorgie. «La priorité immédiate est la libération rapide de nos employés LG Energy Solution et de ceux de nos entreprises partenaires», a déclaré Kim Ki-soo aux journalistes avant de monter à bord de l’avion. Environ 250 des personnes arrêtées seraient des employés de sous-traitants de LG Energy Solution, et Sud-Coréens pour la plupart, avait indiqué samedi l’entreprise. Et 47 (46 Sud-Coréens et un Indonésien), sont des salariés directs de LG, selon l’entreprise. Vendredi, Hyundai avait dit penser qu’aucune des personnes arrêtées n'était «directement employée» par le groupe. Quatrième économie d’Asie, la Corée du Sud est un important constructeur automobile et producteur de matériel électronique avec de nombreuses usines aux Etats-Unis. En juillet, Séoul avait promis d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, à la suite des menaces sur les droits de douane de Donald Trump. © Agence France-Presse -

Près d'un Français sur deux soutient le blocage du 10 septembre, selon un sondage

Paris - Un peu moins d’un Français sur deux (46%) soutient le mouvement appelant à «bloquer» le pays le 10 septembre, tandis que 28% y sont opposés et 26% indifférents, selon un sondage publié par la Tribune Dimanche. La première raison pouvant expliquer ce mouvement serait par ailleurs «la baisse du pouvoir d’achat», selon cette étude Ipsos-BVA-CESI (école d’ingénieurs) réalisée du 3 au 4 septembre auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les sympathisants de gauche soutiennent massivement (à 73% pour LFI, 67% pour les écologistes et 61% pour le PS) ce mouvement né sur les réseaux sociaux, et dans une moindre mesure (à 58%) ceux du Rassemblement national, selon l’enquête. A l’inverse, le mouvement est rejeté à 73% par les sympathisants Renaissance-Horizons-Modem et à 57% par les LR. Par catégories d'âge, seuls les 60 ans et plus récusent majoritairement l’appel à tout bloquer et ses initiatives hétéroclites. Des appels à la grève ont été lancés pour mercredi par plusieurs syndicats notamment dans les transports et les hôpitaux, et d’autres actions annoncées dont certaines rappellent celles des Gilets jaunes, avec des blocages d’axes routiers ou des sabotages de radars ou de distributeurs de billets. Des appels à ne pas utiliser sa carte bancaire ou à ne pas aller faire ses courses circulent également sur les réseaux sociaux et messageries. Les Français expliquent à 51% le mouvement «Bloquons tout» par «la baisse du pouvoir d’achat des ménages», à 47% par «le plan de François Bayrou pour la réduction du déficit», et à 43% par «l’hostilité» au président Emmanuel Macron et au Premier ministre François Bayrou, d’après le sondage publié à la veille de la chute probable de ce dernier, lundi, à l’issue d’un périlleux vote de confiance à l’Assemblée nationale. © Agence France-Presse -

Australie : attaque mortelle de requin au large de Sydney, alerte renouvelée sur les plages

Sydney - Le surfeur tué au large de Sydney a probablement été mordu par un grand requin blanc, ont estimé dimanche des biologistes australiens, au lendemain de cette attaque rare, tandis que les autorités ont renforcé la surveillance des squales. «Des biologistes spécialistes des requins du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ont examiné les photos de la planche de surf de la victime et ont déterminé qu’un requin blanc d’environ 3,4 à 3,6 mètres de long était probablement responsable», a déclaré un porte-parole des autorités. La victime, un habitant de 57 ans, surfait avec cinq ou six amis dans les eaux du Pacifique, au large des plages voisines de Long Reef et Dee Why, au nord de Sydney, ont précisé les autorités. Ce surfeur expérimenté, identifié sous le nom de Mercury Psillakis par des médias australiens, était marié et père d’une jeune fille. Il a perdu «plusieurs membres», a déclaré le responsable de la police de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, John Duncan, lors d’une conférence de presse. Il s’agit de la première attaque mortelle de requin à Sydney depuis 2022, lorsque Simon Nellist, un moniteur de plongée britannique de 35 ans, avait été tué au large de Little Bay. La précédente attaque fatale dans la ville remontait à 1963. «Les requins sont présents dans les eaux de Nouvelle-Galles du Sud toute l’année», a déclaré le gouvernement de cet Etat. «Ils peuvent être plus nombreux dans une zone pour plusieurs raisons, comme les conditions météorologiques et océaniques, ainsi que la disponibilité de nourriture dans la zone», a-t-il ajouté. Plusieurs plages sont restées fermées dimanche suite à cette attaque. Les autorités ont annoncé avoir déployé deux lignes supplémentaires de bouées équipées d’hameçons, qui envoient une alerte lorsqu’un requin mord et permettent de marquer les animaux à l’aide de traceurs. Des drones et des patrouilleurs en jet ski ont également été déployés pour surveiller d'éventuels squales. La dernière attaque mortelle en Australie remonte à mars, lorsqu’un surfeur avait été tué au large de la plage isolée de Wharton Beach, en Australie-Occidentale. Depuis 1791, plus de 1.280 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie, dont plus de 250 mortels, selon une base de données sur les rencontres entre ces squales et les humains. © Agence France-Presse